第 83 版のソース

実際の表示

こうやって(表中赤字)見ると、Apple は手持ちの技術をこまめに商品化していて、ある意味、偉いですね。

Alto の表記は?

ALTO vs Alto。これは abee さんに紹介していただいた資料から少なくとも '70 年代終期、XEROX としては Alto で定着していたようですね。アラン・ケイ博士の論文では ALTO で統一されているようにみられます(手持ちの1報だけですが)。でも同じ論文内では Bilbo も BILBO になったりしていますから、たぶんこだわっていないのでしょう。なので XEROX に従って私は Alto にします。

Smalltalk は Alto の標準システムか?

少なくとも '70 年代終期〜 '80 年代初頭においては否。ただ、History of Programming Languages II (ISBN 0-210-89502-1、Kay1996)によると、Alto は 暫定 Dynabook として作られた(最初のグラフィックスとして“クッキーモンスター”を表示したのが 1973 年)と書いてあります。試作機は一台(Bilbo)。3ヶ月で作られたとの記述があるので、これがたぶん NHK で言っていた「鬼の居ぬ間の…」の成果でしょう。

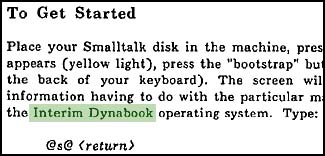

1976年のSMALLTALK-72 INSTRUCTION MANUALにSmalltalk-72の起動方法が載っていますが、Altoという言葉は用いられず一貫してInterim Dynabookと呼ばれています。Smalltalk用のディスクパックをセットしてブートしているので、Smalltalk起動中は他のシステムは動作しなかったと思われます。しかし、標準であったかどうかは分かりません。いくつかあるシステムのひとつだったと思います。

Alto と Star の関係は?

StarはXEROXが1981年にリリースしたビジネス用のワークステーションです。最初のStarは8010と呼ばれます(開発コードネームDandelion)。多くの資料が「XEROXはAltoを商品化しなかった」と伝えていますが、正しくは「XEROXはAltoを商品化したけれども商業的には失敗した」です。

ひとつつながりました。ジョブズらが見学したのは Star の開発途上版の上で動いていた Smalltalk だったわけですね。